Keranjang Anda kosong!

Oleh Edi Miswar Mustafa*

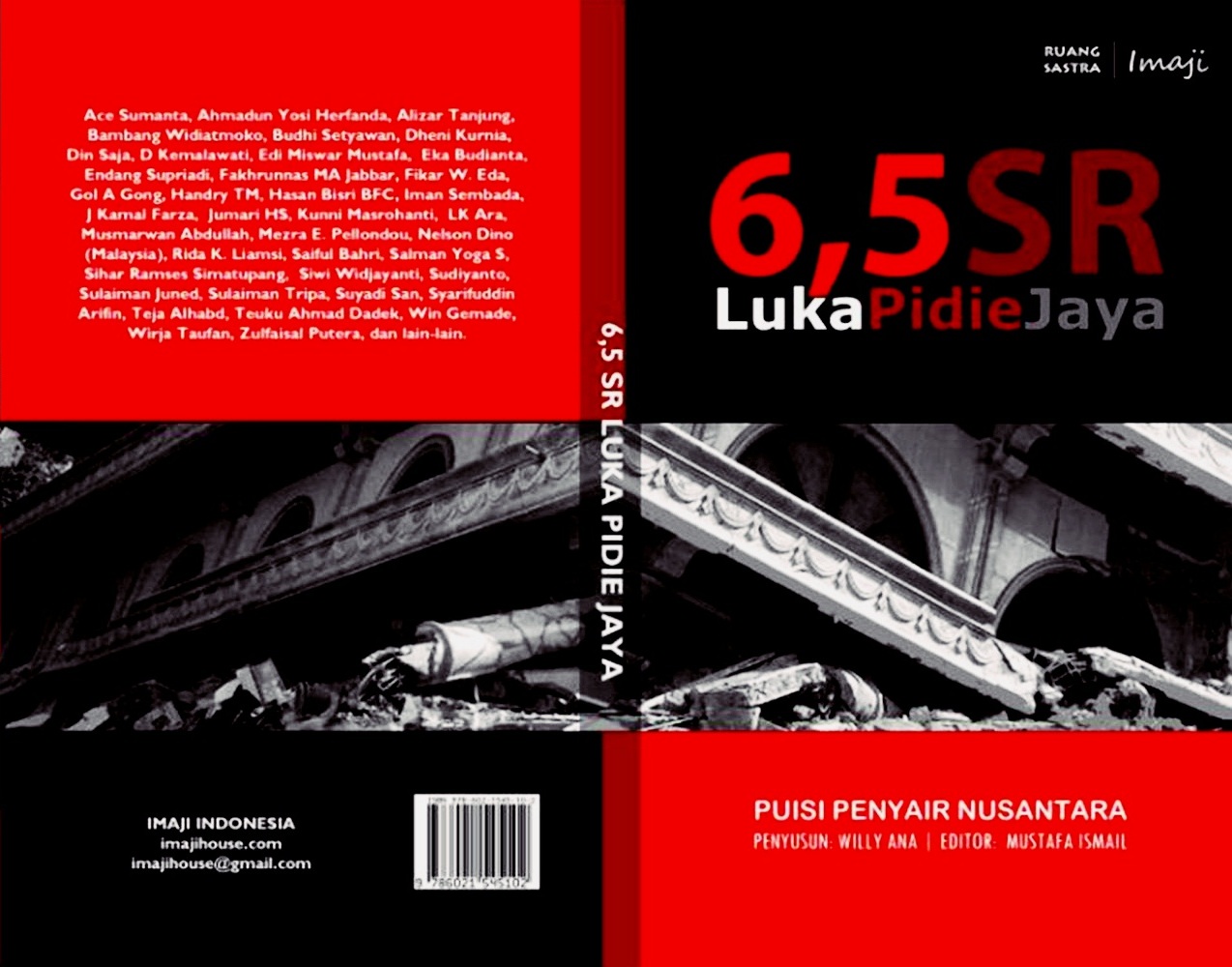

Kebetulan dua buku berada di bagasi motor saya. Buku pertama, antologi puisi “5,6 SR Luka Pidie Jaya”. Buku kedua novel Arafat Nur “Tempat Paling Sunyi”. Keduanya saya keluarkan dari bagasi selepas shalat ashar di meunasah. Kemudian dengan dua buku tersebut di tangan, saya kembali lagi ke meja diskusi warung kopi. Angin sore kampung di tepi laut memainkan rambut saya yang tak lagi serimbun dulu.

Dari sejam yang lewat, kami membicarakan Pilgub Aceh. Saya senang ada yang mengatakan bahwa adalah sebuah rahmat para dedengkot GAM berpisah menjadi banyak kubu. Sebab dengan demikian, daya intimidasi untuk memilih kandidat tertentu menjadi berkurang. Pihak merah akan marah kalau pihak orange memaksa masyarakat untuk memilih kandidat orange. Pihak kuning akan marah kalau pihak biru memaksa masyarakat memilih kandidat biru.

Terus, ada juga cerita-cerita mengenai kampanye para kandidat yang saling menjelekkan sampai cerita mengenai paspampres (sebutan untuk para pengawal kandidat) yang tak percaya kandidat yang sedang berorasi di panggung, di hadapannya sendiri, layak menjadi pemimpin Aceh. Kemudian mengenai suara-suara yang entah bagaimana beralih kepada calon lain.

Memang, bicara pasal politik di warung kopi tak ada habis-habisnya.

Nah, saat saya meletakkan dua buku tadi di atas meja, dua teman saya yang semeja, yang pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, mengambil dua buku tersebut.

“Ini buku puisi. Buku ini swadaya para penyair. Setiap penulis puisi di buku ini diminta menyumbang seikhlas hati, minimal untuk satu buku: untuk cetak buku dan disumbangkan untuk korban gempa Pidie Jaya.” Saya berusaha menjelaskan sesingkat mungkin.

“Ada namamu. Edi Miswar Mustafa. Benar ini?” Teman yang duduk persis di depan saya berkomentar. Kelihatan agak seperti satu kejutan nama saya ada di buku tersebut.

“Mana puisimu di sini?” teman itu bertanya. Sambil membuka lembar buku.

“Cari aja di daftar isi.”

Dia kembali melihat halaman-halaman awal. “Ahai . . . Nurlela dan Jejak Gempa.” Ia membaca.

Setelah beberapa larik dibaca, saya berkata. “Tak usah dibacakan. Tak enak didengar orang lain.” Memang, sebagaimana kalian ketahui, di satu warung kopi tak hanya satu kubu duduk bercengkrama.

Dan, teman saya kelihatan membaca serius larik-larik yang ada di awal puisi sampai tengah, tidak membaca nyaring lagi, tapi membaca dalam hati.

Ya, ihwal pasca gempa memang runyam. Gempa seakan menjadi sesuatu yang memalukan. Misal, hanya ada satu bangunan toko di kampung saya yang ambruk. Toko tersebut lantai tiga dan dimiliki seorang anggota dewan provinsi. Toko tersebut belum diplester dan sudah lama terlihat keropos. Tetapi semua KK mendapatkan bantuan uang sekitar Rp 600 ribu. Anehnya, data KK di awal pendataan, jumlah Kepala Keluarga hanya 350, tapi kemudian membengkak sekitar 370 KK. Ini belum bantuan beras, mie instan, dan lain sebagainya.

Pasca gempa berkeliaran pernyataan bupati di beberapa status facebook bahwa masyarakat Pidie Jaya harusnya berterima kasih pada gempa, sebab karena gempa Pidie Jaya dikenal seantero Indonesia. Bahkan karena gempa, presiden sendiri dua kali berkunjung ke Pidie Jaya. Even Pekan Kebudayaan Pidie Jaya (PKPJ) pun tak akan membuat presiden berkunjung ke kabupaten tersebut. Paling hanya menteri. PKPJ adalah gagasan bupati sebelumnya, bupati pertama Pidie Jaya, Gade Salam.

Mungkin ini pernyataan hoax. Namun, jika ini benar, pernyataan tersebut termasuk sesuatu yang memalukan.

Hakikat Puisi

Sebuah puisi, meskipun secara orientasi memiliki semangat menggugat atau biasa disebut puisi kritik, seyogyanya tetap harus menangkap kebenaran. Kebenaran tersebut tentu tidak terjadi di satu titik semata, tetapi di beberapa titik yang kemudian dijadikan satu oleh penyair.

Demikianlah puisi “Nurlela dan Jejak Gempa” yang saya tulis dan dimuat dalam antologi 6,5 SR Luka Pidie Jaya. Nurlela adalah tokoh imajiner. Sosok istri yang suaminya menjadi korban ketika gempa terjadi dan kemudian harus diamputasi salah satu kakinya.

Apakah secara realitas sosok ini ada? Saya jawab: ada! Saya pernah dikirimkan seorang wartawan sahabat saya, foto satu keluarga korban gempa yang suaminya diamputasi. Tapi saya sudah lupa apakah perempuan tersebut bernama Nurlela.

Kemudian apakah benar ada kecurangan dalam pencatatan korban harta benda? Rusak berat didata rusak ringan, begitu pun sebaliknya, atau ada pula yang tidak rusak sama sekali, tetapi didata rusak berat hanya karena pemiliknya keponakan kepala desa?

Untuk menjawab pertanyaan itu, saya harus tanyakan dulu dengan puisi-puisi yang selama ini terbit di Indonesia. Puisi Taufik Ismail, misalnya, benar-benarkah ada dua anak-anak berkalung bunga mengucapkan belasungkawa atas kematian seorang temannya yang ditembak?

Atau, benarkah ada realitas seperti ini. “Biar peluru menembus kulitku/ Aku tetap meradang menerjang/ Luka dan bisa kubawa berlari/ Berlari/ Hingga hilang pedih peri/

Ini satu hiperbola. Sesuatu yang dilebih-lebihkan. Dan, puisi tidak menjadi sebuah dosa oleh pelebihan realitas. Penyair memerlukan ini untuk membentuk daya gugah pembaca, mengutip kata HB. Jasin. Jika tidak demikian, penulis tak lain adalah seorang pelapor ala kuli tinta.

Lantas apakah itu suatu kebohongan? Harus dijawab bahwa, pertama, puisi tidak bisa dijadikan alat bukti di pengadilan. Sebab itu ia tidak ditulis berdasarkan kacamata objektif, tapi lewat sudut pandang subjektif. Dan, subjektifitas adalah milik semua orang. Inilah pembeda yang sangat mendasar antara kebohongan dan subjektifitas.

Kedua, sebuah puisi adalah sebuah teks karya sastra. Teks sastra lahir dari renungan yang dilakukan oleh seorang penyair. Dengan kata lain, penyair menulis sebuah puisi berdasarkan apa yang dirasa, dilihat, didengar, dan dihayati. Puisi ada karena ada alam yang menjadi landasan perenungan. Ibarat bibit dan tanah. Sebatang pohon takkan tumbuh tanpa ada bibit dan tanah. Begitu pula halnya dengan puisi.

Dan Nurlela tak berdaya

Suami patah kaki dan telah diamputasi

Masa depan kelima anaknya

Masa depan ia sendiri

Seperti genangan air di tengah jalan negara.

_Rungkom, 31 Januari 2017_

*Edi Miswar Mustafa, orang kampung, suka mancing kepiting, dan tidak merokok.

Tinggalkan Balasan

Anda harus masuk untuk berkomentar.